In questo articolo cercheremo di suggerire come la semiotica della cultura possa fornire gli strumenti per inquadrare in modo sistematico l’età infantile, definendo un quadro di valori che caratterizzano l’infanzia in relazione alle altre età della vita. Per farlo discuteremo del concetto di infanzia in relazione ai suoi confini e al complesso di simboli da cui è rappresentata, valutando la sua doppia natura di segno complesso e di complesso di segni.

1. Un’idea di infanzia

Anche l’insegnante più consapevole, interrogato senza preavviso su che cosa sia l’infanzia, come essa sia fatta e che cosa questa rappresenti, risponderebbe balbettando; o resterebbe addirittura impietrito. Perché non è certo facile definire un oggetto complesso come l’età infantile senza l’ausilio di una riflessione e di una strumentazione teorica. Un modo per farlo è osservare i segni di cui tale oggetto è composto e provare a ricostruire, a partire da essi, un quadro di senso. Gli strumenti che saranno impiegati in queste pagine, dedicate appunto alla definizione teorica dell’infanzia, saranno dunque, perlopiù, quelli della semiotica.

La semiotica è una disciplina che studia i segni e i sistemi organizzati di segni, ovvero i codici: un cartello stradale, una singola parola, uno colpo di tosse, una pubblicità, la Divina Commedia, il goal di un calciatore, un maquillage ecc. Tutte queste cose possono essere considerati segni o complessi di segni, cioè entità significanti, e per questo solo fatto sono oggetto di studio della semiotica. Non esiste una sola semiotica: ne esistono molte e differenti, a seconda del tipo di segni sulle quali esse si concentrano o a seconda dell’ottica da cui decidono di studiarli. Ad esempio, la “semiotica del testo” studia il modo in cui i segni costruiscono un testo e il modo in cui i testi acquisiscono significato nel mondo; la “semiotica della musica” studia i segni musicali e ciò che essi rappresentano; e poi esistono una semiotica della pubblicità, una del linguaggio politico, una dello spazio ecc. Tra di esse, la cosiddetta semiotica della cultura studia i segni in relazione proprio alla definizione di ciò che facilmente tutti noi chiamiamo “cultura” (anche se riusciamo a definirla molto difficilmente!).

Ancora più in particolare, come tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado sanno bene, esistono quelle che potremmo definire una “cultura scolastica”, una “cultura didattica” e una “cultura pedagogica”. Cioè un insieme di testi, valori, credenze, conoscenze che pertengono al mondo della scuola, dell’insegnamento, dell’educazione. Uno studio semiotico della cultura scolastica, didattica o pedagogica dovrebbe studiare proprio questo insieme di testi e di idee.

Le pagine che seguono rappresentano un breve studio introduttivo all’interno di questo ampio spazio di possibile analisi pedagogica. Esse vorrebbero contribuire infatti alla definizione dell’infanzia inquadrando tale oggetto nel suo campo di significabilità. Un modo difficile di dire che questo articolo analizza il significato dei tratti peculiari dell’infanzia, in relazione al resto della vita e in relazione alla cultura pedagogica.

Insomma, un’idea di infanzia: certo, tutto questo non ha un riflesso immediato o “spendibile” nella prassi quotidiana dell’insegnante. Tuttavia una riflessione sistematica di inquadramento anche su aspetti così teorici, e specificamente dedicata alla professione dell’insegnante nella scuola d’infanzia, può certamente contribuire a sviluppare un meccanismo di consapevolezza maggiore, indispensabile anche rispetto a una dimensione squisitamente operativa. Come a dire che, per fare davvero bene un mestiere, non servono solo gli strumenti giusti, ma anche una conoscenza il più possibile critica intorno all’oggetto con il quale si opera; e, si sa, l’oggetto in questione non è di facile inquadramento né di facile addomesticamento intellettuale. Tanto che un bravo insegnante di scuola dell’infanzia si trova alle prese con uno dei lavori più ardui, delicati e rischiosi dell’intera cultura scolastica, proprio a causa della complessità costitutiva dell’età dei soggetti cui si rivolge.

Dal punto di vista teorico, discutere di infanzia significherà, dunque, delineare i tratti di un fenomeno semiotico composito e sfuggente, o, più precisamente, di una unità culturale multiforme. La rete di idee cui questa unità culturale rimanda è di particolare rilievo nella cultura (scolastica e non solo) e ha una serie di implicazioni che non si esauriscono affatto nella definizione di una stagione della vita.

2. Che cosa non è l’infanzia

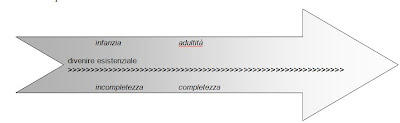

Adottando dunque un’ottica semiotica, il significato dell’infanzia è di difficile enunciazione, innanzitutto perché esso deve essere cercato principalmente in una definizione di carattere negativo. Se il parametro di riferimento è l’essere umano adulto, consapevole e indipendente, e dotato di una serie di caratteristiche di maturazione della fisicità e della personalità, l’infanzia rappresenta la negazione di tutto questo, dell’adultità ; ed è, più specificamente, la negazione della completezza che essa implica. Per dire la cosa in modo più semplice, essere bambini significa prima di tutto qualcosa come “non essere ancora adulti”.

Ma non bisogna, per questo, sovrapporre il binomio “età infantile/età adulta” alla contrapposizione statico/dinamico che vedrebbe l’infanzia come l’epoca della vita del divenire, di contro a una adultità immobile e sempre uguale a se stessa. Anzi: la più grande difficoltà di definizione dell’“infanzia” sta forse nel concepire, preliminarmente, una doppia categorizzazione del concetto di dinamica esistenziale, da un lato segnato dall’incompletezza e dall’altro segnata dalla completezza.

Quando si passa dalla fase della incompletezza a quella della completezza? Qual è il confine, cioè, tra i due modi del divenire esistenziale? Ci sono alcuni elementi di carattere squisitamente biologico, come lo stabilizzarsi della statura o lo sviluppo ormonale, che acquisiscono un significato universalmente accettabile. Tuttavia ciò non dà certo misura della complessità di questo mutamento dal punto di vista sociale e psicologico. Di certo, tra fase dell’incompletezza e fase della completezza, c’è la differenza radicale del vivere (nel senso generalissimo di nutrirsi, conoscere, fare esperienze ecc.), per diventare adulto e del vivere “da adulto”. L’infanzia è insomma caratterizzata da un moto verso un inizio, quello dell’adultità, rispetto al quale il tempo della vita precedente è situato necessariamente “ante quem”. Il linguaggio comune, del resto, tradisce spesso tutto questo, in espressioni come “non essere ancora grande (o adulto)”, “essere ancora bambino” ecc.

Se prendiamo a riferimento lo sviluppo linguistico, ad esempio, osserviamo che la prima parte della vita di un essere umano è occupata dalla costruzione di una capacità linguistica che non smetterà mai di trasformarsi, nel corso del resto della sua esistenza, ma che in effetti comporta una cesura tra la fase dinamica infantile e quella dell’età adulta. Pur non smettendo mai, in qualche misura, di “imparare a parlare e a scrivere”, il prodotto di ciò che si impara nell’infanzia è diverso dal prodotto di ciò che si impara da adulti; tale diversità è segnalata non solo da ciò che la comunità di discorso si aspetta dai soggetti (che “non sappiano ancora parlare” o “sappiano ormai parlare”), ma anche dall’oggettivo discrimine di ciò che si considera basilare e indispensabile alla comunicazione e ciò che invece è percepito su un piano di specializzazione maggiore.

Molta della letteratura occidentale, in tutte le epoche, ha cercato di fotografare, con la narrazione di storie, la variabilità del confine ultimo dell’infanzia. E il romanzo di formazione, in una delle sue declinazioni possibili, altro non è se non questo: un catalogo tipologico dei passaggi da una fase a un’altra della vita. E soprattutto il passaggio dall’infanzia all’età adulta, per molti scrittori anche contemporanei – si pensi in Italia, per esempio, al successo dell’Erri De Luca di Tu, mio e di Montedidio, o a un’opera già classica come L’isola di Arturo di Elsa Morante –, non cessa di rappresentare un argomento di riflessione.

Il problema del confine è dunque centrale. Quando si smette di essere bambini? Quando si inizia ad essere adulti? In alcune epoche storiche e in alcune culture esiste una ritualità di iniziazione perlopiù codificata che implica una sorta di istituzionalizzazione dell’età adulta così come di quella infantile . Ed esiste un repertorio esperienziale più o meno definito che indica la frontiera tra i due spazi della vita: la scoperta della sessualità, la prima indipendenza dai genitori, la fine di alcune credenze culturalmente accettabili nella sola infanzia ecc. Ma il confine è perlopiù idiosincratico, cioè legato alla vicenda esistenziale dei singoli individui, e, nella cultura occidentale di oggi, è un confine così sfocato da generare più di un problema.

Quello dell’infanzia è un problema di contesto, nella misura in cui si è riconosciuti bambini, molto più di quanto non ci si riconosca bambini da sé; perché la consapevolezza della propria condizione si addice (ed è richiesta) all’adulto, più che al bambino. Così che il bambino che si riferisce alla sua condizione con coscienza di sé inevitabilmente crea uno shock paradossale: per il fatto di dichiarare con sicurezza di essere bambino, in qualche misura, perde il diritto di esserlo. Sono dunque gli adulti che dichiarano l’infanzia, e nel dichiararla impongono all’altro-(presunto)bambino uno stato di cose di cui alcuni segni fondamentali sono i seguenti: lo stato di fragilità e debolezza radicato nella matrice biologica e fisica del giovane essere umano (che i latini chiamavano infirmitas); lo stato di dipendenza verso l’adulto; quello di incapacità nel compiere autonomamente molte delle attività richieste dalla società umana; l’incapacità di comprensione delle complessità umane e la conseguente necessità di semplificazione delle cose difficili; la necessità di addestramento, formazione, e così via.

È poi spesso l’erroneo riconoscimento da parte dell’adulto a creare i problemi più grandi, sia quando esso anticipi, sia quando esso posticipi, perlopiù per motivi egoistici, l’ingresso di un soggetto nell’età adulta: bambini che non possono vivere da bambini, o adulti che non possono vivere da adulti.

3. I confini dell’infanzia

L’esperienza di crescita di ciascun essere umano mostra come il limite tra età adulta ed età infantile sia sfumato, soprattutto nel senso che esso è tracciabile lungo una costellazione di episodi che solo complessivamente determinano, come conseguenza, il cambiamento di prospettiva psicologica su di sé e sul posto occupato nel proprio mondo (cioè sull’insieme di relazioni instaurate con il contesto esistenziale). Dunque il repertorio simbolico dell’infanzia si scioglie, solo in alcuni casi in modo repentino ma per la maggior parte dei soggetti umani in modo invece graduale, in quello della adultità; inevitabilmente passando attraverso un (sempre più lungo e complesso, pare ) spazio semiotico di confine dell’adolescenza, segnato dalla presenza di un repertorio simbolico molto preciso e definibile. Si tratta di un repertorio commerciale (abbigliamento, motori ecc.), intimamente psicologico (la percezione di sé in contesti differenti da quello familiare), sessuale (la pratica dell’immaginario e la sua esplicitazione); ma soprattutto è la cifra della percezione di un cambiamento radicale quella che definisce con più forza questo spazio di passaggio dall’età infantile a quella adulta.

Se è dunque vero che il confine tra infanzia e adultità è segnato in modo vago, attraverso un tratto considerevole nel percorso esistenziale e semioticamente definibile che si chiama adolescenza, è però anche vero che nondimeno il primo tempo dell’adultità è contrassegnato da una serie di simboli, e quindi da un complesso di verità, valori, credenze ipotesi sulla costruzione del mondo, che sono comuni con infanzia e adolescenza e che differenziano la prima fase dell’età adulta dal resto del percorso esistenziale di un essere umano. Per questo motivo è giusto dire che esiste anche uno spazio semiotico della giovinezza, contrassegnato ad esempio, in modo radicale, dalla bellezza, dalla salute, dall’idea di velocità, come conseguenza della piena forza fisica. A tutto questo seguono poi gli spazi semiotici liminari della maturità e della vecchiaia. Il primo equivalente, seppure di certo diverso dal punto di vista quantitativo, allo spazio dell’adolescenza, e il secondo speculare a quello dell’infanzia. In altre parole, l’età della maturità è quella in cui si perdono i segni della giovinezza e si acquisiscono, più o meno rapidamente, quelli della vecchiaia, esattamente come durante l’adolescenza si perdono i segni dell’infanzia e si acquisiscono quelli dell’adultità . Se tutto questo è vero la situazione si presenterebbe, in modo schematico, come segue:

Per ogni campo, a titolo più indicativo che altro, definiamo alcuni segni più o meno complessi che caratterizzano i diversi momenti della vita:

- Infanzia: inizio, scoperta del linguaggio, novità, credenze non condivise dal resto della società.

- Adolescenza: cambiamento, scoperta di sé, distacco dal nucleo familiare.

- Giovinezza: salute, crescita, sviluppo.

- Adultità: pienezza, indipendenza, lavoro, riproduzione, stabilità.

- Maturità: invecchiamento, stabilità, realizzazione, responsabilità.

- Vecchiaia: deficit, riposo, fine .

Per la cultura scolastica tradizionale, in questo schema la formazione veniva a prendere decisamente posto nella giovinezza, cioè nel territorio semiotico comune tra infanzia, adolescenza – che alla giovinezza appartengono integralmente – e alla prima adultità – che alla giovinezza appartiene invece solo in parte. La vera rivoluzione formativa della fine del Novecento è stata certamente l’ampliamento degli elementi della formazione e della pedagogia allo spazio dell’intera adultità: cioè l’ingresso nello spazio semiotico dell’età adulta, matura e persino nella vecchiaia di termini come pedagogia (o andragogia), educazione ecc.

4. Semiotica dell’infanzia

Alla luce del precedente schema, che non è divagante, ma al contrario fornisce le doverose coordinate contestuali all’interno delle quali si colloca la prima stagione della vita umana, possiamo ora fornire alcuni suggerimenti per la definizione del significato simbolico dell’infanzia.

L’infanzia coincide con lo spazio dell’apprendimento dei sistemi di segni elementari indispensabili alla vita nella società, e con il tempo necessario all’apprendistato delle regole d’uso di tali segni. È lo spazio della non-completezza, sia fisica, che psicologica, che sociale. Inoltre, si tratta del momento in cui si vengono a costituire i codici, e in un secondo momento la percezione consapevole dell’esistenza degli stessi.

Si può dire che, dal nostro punto di vista, la cifra dell’apprendimento codicale sia dominante, persino etimologicamente, nella definizione dell’età infantile (come tutti sanno, in-fans è letteralmente colui che non sa ancora parlare). Fin dalle prime settimane della propria vita, un infante è in grado di comunicare con la propria madre, attraverso un sistema elementare di segni plurifunzionali. E la costruzione e l’impiego di un codice di uso limitato al contesto nucleare della famiglia prosegue poi per il resto dell’età infantile, affiancandosi all’apprendimento dei codici socialmente condivisi (appresi attraverso la scuola e le attività extra-familiari). Ciò per dire che esiste una specificità codicale infantile – per la lingua, ottimamente esemplificata dal baby talk – nonostante si tratti di un sistema di segni destinati a essere abbandonati a partire dalla adolescenza, e a rimanere, per così dire, latenti fino a che, nell’età adulta, quello che era un bambino si trova a essere invece un adulto e ad avere, a sua volta, a che fare con altri soggetti in età infantile.

Dal punto di vista del codice linguistico esiste insomma un riconoscibile, per quanto vario, modo di comunicare infantile; della lingua parlata dei bambini sono infatti caratteristici:

- i segni lessicali: esistono parole peculiari del lessico infantile (“tata”, “bua” ecc.), oltre alle prime e non meno caratteristiche lallazioni, e, prima ancora, le vocalizzazioni;

- i segni morfologici: la forma delle parole infantili possiede una sua riconoscibilità caratteristica, per il fatto di corrispondere a elementi lessicali perlopiù in via di perfezionamento, e quindi spesso non ancora foneticamente corrispondenti al codice standard (“teevisoe” per “televisore”, “ripondere” per rispondere” ecc.); inoltre, nel parlato dei bambini, sono presenti più che altrove forme alterate (“-ino”, “-accio” ecc.)

- i segni sintattici: i nessi sono perlopiù giustappositivi e i meccanismi di subordinazione sono ancora approssimativi;

- i segni intonativi: è infine caratteristica della lingua dei bambini, oltre all’altezza della voce, un andamento spiccatamente cantilenante del profilo prosodico.

Un discorso a parte andrebbe fatto per l’apprendistato del codice della lingua scrittura; ma ciò che conta soprattutto è che, anche in questo caso, si osserva una peculiarità del segno grafico infantile che permette di identificare e addirittura di classificare un certo numero e un certo livello di protoscritture .

Tale riconoscibilità esiste ovviamente anche da un punto di vista dei codici non strettamente linguistici: per esempio, per ciò che concerne il campo emozionale, l’infanzia è l’età in cui è più lecita l’esibizione ingenua delle proprie sensazioni e dei propri sentimenti, anche quando essi assumano le tinte più eccessive: si ama, si ride e si piange come in nessuna altra epoca della vita, poiché ancora non si comprende a fondo quale effetto sortisca l’esibizione di tali manifestazioni nel contesto degli altri individui che vi assistono.

In generale, sia per quanto concerne la lingua che per quanto concerne gli altri codici, l’infanzia è il momento della specializzazione codicale, cioè dell’apprendimento di segni sempre più specifici e dettagliati. In altre parole, è caratteristica dell’infanzia anche la differenziazione funzionale dei segni, a partire dalle prime generiche manifestazioni di gioia e di sofferenza, fino ad arrivare alla ricchezza linguistica di un’espressività matura.

Anche per ciò che concerne l’enciclopedia personale di ogni individuo, l’infanzia costituisce uno spazio con alcune peculiarità significative. In assoluto, se definiamo con enciclopedia il sistema di conoscenze, credenze e valori, denso di continue e inevitabili interrelazioni, concretamente e non solo idealmente posseduto da un essere umano , quello dell’infanzia è non solo il momento della creazione del più grande numero di voci; e non solo è il momento in cui si stabilizza il più grande numero di relazioni tra le voci stesse (in virtù della prima e monumentale costruzione dell’idea di sé come essere umano, di mondo, di gruppo ecc.). L’infanzia è anche, potremmo dire, il momento della definizione tipologica delle relazioni: qualcosa di simile a ciò che nel linguaggio comune si definisce il momento in cui “si impara a pensare”. Cioè, durante l’infanzia si definisce il modo in cui, poi, si instaureranno relazioni tra le conoscenze e le credenze per tutto il resto della vita. Ovviamente il repertorio enciclopedico non coincide con la dimensione del codice: l’enciclopedia è per definizione un concetto più sfumato del codice, e, soprattutto, attiene a un campo più complesso, in cui le unità minime sono definibili solo attraverso l’influenza delle altre unità. E proprio nell’alveo di questa sfocatezza esiste lo spazio anche per la quota emozionale degli elementi dell’enciclopedia: l’età dell’infanzia, infatti, è spesso l’età della sorpresa e della meraviglia, per la suggestione che immensi spazi di novità da esplorare provocano con il loro profilarsi. Come a dire che il motore dell’arricchimento enciclopedico è sicuramente alimentato dalla curiosità e dalla percezione ingenua degli oggetti del mondo.

Parlare di universo simbolico dell’infanzia significa fare riferimento anche a un gran numero di unità culturali – che ad essa appartengono – di natura fisica e psicologica, che difficilmente potremmo descrivere in modo completo e che molto spesso, proprio per questa indefinibilità, sono soggette a ingenerose e stereotipanti approssimazioni. Ad esempio, il solo mondo scolastico è un immenso repertorio di oggetti e situazioni: banchi, quaderni, astucci, interrogazioni ecc. Come a dire che l’età infantile rappresenta, forse più che un codice, un insieme di codici; l’infanzia è una voce dell’enciclopedia ma delimita anche, essa stessa, una vastissima e difficilmente delimitabile enciclopedia.

Dalla congiunzione dei due fenomeni a) dell’apprendimento dei codici e b) della nascita della struttura enciclopedica, risulta poi l’ingresso del soggetto, durante l’infanzia, all’interno della comunità di discorso; in altre parole inizia la sua navigazione attiva all’interno dell’universo semiotico che lo circonda: il soggetto attraverso un contesto, costruisce un repertorio enciclopedico che condivide, anche se in modo necessariamente impreciso e approssimato con gli altri soggetti, attraverso uno o più codici. Durante l’infanzia, ciò che si inizia a costituire è un’idea di testo. Ovvero, in sintesi,

- si prende coscienza di cosa sia un prodotto semiotico di vari gradi di complessità (testo),

- realizzato attraverso un meccanismo di (sempre approssimativa) codifica-decodifica,

- in virtù un contesto spaziotemporale,

- all’interno di una comunità discorsiva,

- e a partire da un’enciclopedia culturale.

L’universo discorsivo dell’età infantile è spesso delineato intorno a un pensiero narrativo; la narrazione è cioè la struttura discorsiva portante dell’esperienza sociale e psicologica dei bambini, cui si raccontano storie per insegnare loro che cosa fare e non fare nel mondo, in cosa credere, come muoversi nella comunità degli altri esseri umani. Se è vero che vivere è prima di tutto prendere parte al racconto della vita , il nesso tra dimensione esistenziale e dimensione linguistica che la parola “discorso” implica (un po’ come se il discorso fosse la lingua che viviamo), dal punto di vista di un’analisi semiotica, diventa di fondamentale importanza. È solo da questo punto di vista, infatti, che si può davvero osservare l’enciclopedia dei bambini, per quanto riguarda sia la fruizione che la produzione linguistica. Una produzione in cui “spiegare” e “descrivere” sono funzioni discorsive sempre funzionali a quella del “raccontare”.

La dimensione discorsiva della narrazione è quella di più semplice permeabilità, da parte dei soggetti umani. Accogliere qualcuno in una storia non è come accogliere qualcuno all’interno di un pensiero razionale di tipo argomentativo. Inoltre, il fatto stesso che il loro universo enciclopedico sia ancora in costruzione fa sì che i soggetti in età infantile accolgano la diversità con maggior naturalezza di quanto non accada per gli adulti. Come a dire che una costitutiva approssimazione dei codici rende meno difficile l’ingresso del “nuovo”, dell’“estraneo”, dello “straniero” nel mondo infantile. Tutto questo (narratività del discorso e permeabilità dei codici) fa sì che l’infanzia sia il momento della vita umana di più grande ampiezza culturale. Cioè la cultura dell’infanzia è sempre pronta alla mescidazione e all’incontro con una diversità che – semplicemente – non è riconosciuta ancora in modo stabile come tale.

Più dettagliatamente, dunque, possiamo ora ritracciare, in modo schematico, l’universo simbolico abbozzato poco sopra arricchendolo di alcuni elementi importanti.

Certamente, alcune delle unità culturali caratteristiche della vita infantile appartengono a pieno titolo anche alla vita adulta. In certi casi presentandosi come tratti ineludibili della personalità (per esempio la resistenza ad assumere responsabilità, la tendenza all’ingenuità ecc.); in altri casi costituendo semplicemente elementi di fascinazione più o meno comuni all’intera vita di ogni essere umano (la preferenza per la narrazione rispetto ad altri generi testuali, o la fascinazione per un mondo fantastico); in altri casi ancora, mostrandosi come segni di una passeggera condizione di disagio e di difficoltà che determina un non completo dominio di sé-come-adulto (per esempio il mancato controllo delle emozioni, o una propensione patologica verso il fantastico a discapito del reale).

Forse in questo senso può essere d’aiuto il ricorso a una raffigurazione semiotica in senso assai canonico, con la sola pretesa di dare una parziale sistemazione alle cose dette finora:

Proprio in questo quadro, ciò che viene definito, con un’espressione ormai comune, lifelong learning, ovvero l’apprendimento che prosegue per l’intera vita, è un’emergenza positiva della tendenza di alcuni tratti caratteristici dell’infanzia a fuoriuscire dal campo limitato della prima età della vita e a porsi in continuità con quelli caratteristici dell’età adulta. In un certo senso, dunque, accade che il quadro di riferimenti semiotici legato alla cultura scolastica diventi collocabile in modo sempre meno preciso.

Del resto, tuttavia, ciò che caratterizza l’universo semiotico dell’infanzia è, da sempre, proprio la presenza pervicace di alcuni suoi tratti caratteristici anche nella vita adulta. Talvolta essi conservano quella peculiarità che fa sì, nel linguaggio comune, che tali tratti siano definiti, con spregio o con ammirazione, “cose da bambino”, “comportamento infantile”, “sensibilità infantile” e così via. Altre volte, invece, come per ciò che concerne l’ampliamento dei tempi dell’apprendimento, la connotazione infantile, almeno nella cultura occidentale, si va perdendo sempre di più. In entrambi i casi, comunque, quello dell’infanzia rappresenta un universo simbolico di continua e sorprendente vitalità.

In conclusione, possiamo dire di avere osservato l’infanzia, seppure rapidamente, sotto una doppia lente analitica: ora concentrando la nostra attenzione su ciò che nell’infanzia viene inscritto, ora cercando di inquadrare ciò che l’infanzia rappresenta rispetto al resto dell’esistenza. In altre parole, le stesse con cui abbiamo esordito, abbiamo osservato l’infanzia come codice (cioè come insieme di segni) e l’infanzia come segno nel complesso codice delle età della vita. I due movimenti sono speculari e rimandano di continuo l’uno all’altro, come è normale che sia trattando un elemento enciclopedico complesso, che per essere definito deve essere analizzato nelle sue componenti, ma, nondimeno, deve essere considerato nel quadro di riferimento all’interno del quale si trova.

Pubblicato con note in Infanzia, 3, 2011, pp.174-180 («Per una semiotica dell’infanzia»).